※本記事はPRリンクが含まれています

40代になり、ふと鏡を見た時、あるいは健康診断の結果を見た時、こう感じたことはありませんか?

「昔と同じ食事量なのに、なぜ腹だけ出るんだ?」

「寝ても疲れが取れない。休日は泥のように眠るだけ…」

その感覚、正解です。私たちの体は確実に「曲がり角」を過ぎているんです。

しかし、40代は終わりではありません。むしろ、**「身体資本(Capital)」**として自分の体を再定義できる、最後のチャンスです。

この記事は、根性論や高尚な理想論ではありません。

ズボラでコンビニ飯ばかりだった私が、**医学的根拠(エビデンス)と「仕組み化」**だけで身体を劇的に変えた、アラフォー男性のための「生存戦略」です。

今日から、あなたの身体を「負債」から「最強の資産」へと変えていきましょう。

第1章:なぜ「今」体づくりを真剣に始めたのか

💼 仕事の「道具」であり「資産」である身体を軽視できない理由

私は普段、理学療法士として患者さんのリハビリを担当しています。 「足が動かない」「体力が落ちて歩けない」と嘆く患者さんを励まし、身体機能を回復させるのが私の仕事です。

しかし、白衣を脱いだ私はどうだったか。

仕事が終わればコンビニへ直行し、脂っこい弁当と酒を流し込む。

休日は疲れ果てて動けない。

患者さんには「運動しましょう」と指導しておきながら、自分の腹回りはベルトに乗っかっている。

「だらしない身体は、プロとしてカッコ悪い」

40代になり、鏡に映る自分の肌のくすみや、生気のない表情を見た時、強烈な自己嫌悪に襲われました。

この身体は、私にとって仕事道具であり、家族を支えるための唯一の資本です。それを粗末に扱うことは、人生そのものを放棄しているのと同じではないか――そう気づき始めたのです。

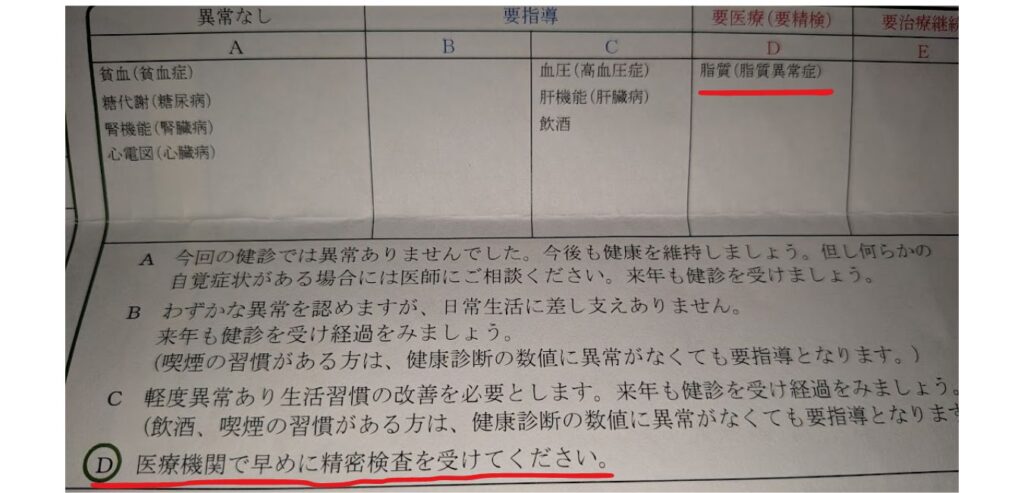

🚨 38歳で「脂質異常症D判定」。“甘さ”を突きつけられた瞬間

決定打は、38歳の健康診断でした。

「脂質異常症 D判定(要精密検査)」

紙に書かれた赤い文字(D)を見た時、頭が真っ白になりました。 「まだ若いから大丈夫」「明日から気をつければいい」 そんな甘えは、医学的な数値の前では通用しませんでした。

この時点で、私が何気なく食べていた白米や唐揚げ、毎晩の少しの飲酒習慣が、見えないところで確実に**「内臓脂肪」**を蓄積させていたのです。

このD判定は、単なる数値の悪化ではありません。 **「このままの生活を続ければ、お前の『身体資本』は破産するぞ」**という、身体からの最終通告(警鐘)だったのです。

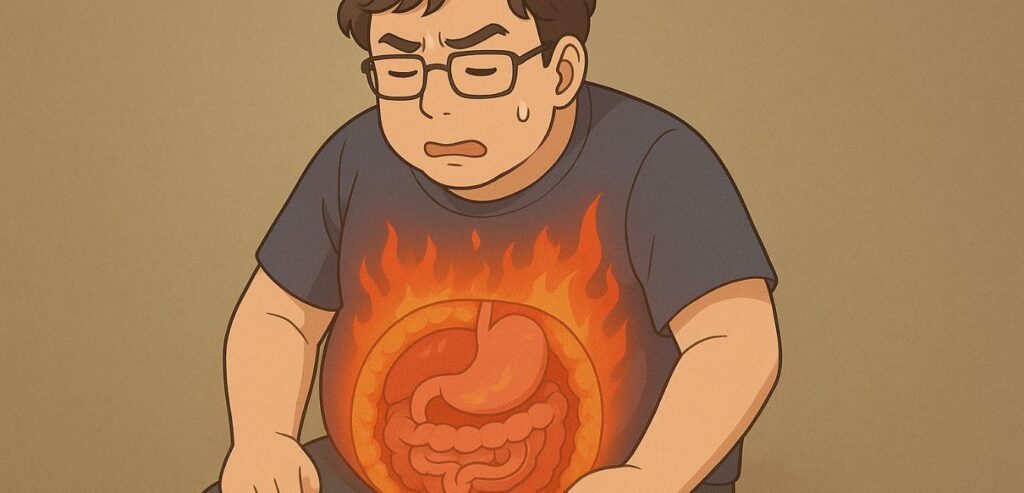

🔥 見た目より深刻。「内臓脂肪=静かな炎症」が老化を早める

多くの40代男性が誤解していますが、内臓脂肪(ぽっこりお腹)は、ただ「見た目が悪い」だけの問題ではありません。

内臓脂肪(特に腹腔内脂肪)は、ただ“体に脂肪が付く”という見た目では済まない。

論文では、

内臓脂肪は**「炎症性サイトカイン」という物質を分泌し続け、身体の中で「慢性低度炎症(静かな炎症)」**を引き起こすことがわかっています。

参考文献:Medicine, 2019年3月, Volume 98, Issue 9 Yu, Ju-Yeon MD

つまり、太っているということは、「体の中で常に火事が起きている状態」なのです。

- 疲れが取れない

- 肌が荒れる、頭皮がかゆい

- 集中力が続かない

これらはすべて、年齢のせいだけではなく、内臓脂肪による「炎症」が原因である可能性が高いのです。

私はこの事実を知り、単に「痩せてカッコよくなる」だけでなく、「炎症という火事を消し止め、機能的で若々しい身体(資本)を取り戻す」ことを決意しました。

内臓脂肪について知りたい方はこちらのnoteでわかりやすく解説してます。

結論:38歳での脂質異常症の判定は、見た目の衰えではなく「将来の身体資本の崩壊」を知らせる警鐘だった。

第2章:食事改革 ― 毎日の習慣を書き換える(40代からの糖質コントロールと筋肉維持)

🍚 40代はなぜ「白米」を減らすべきか?玄米・雑穀米で血糖値を安定させる

大好きだった白米、唐揚げ、とんかつ、そして毎晩の少しの晩酌。これらを完全にやめるのではなく、「量をコントロール」「質を上げる」方向に変えた。

まず白米。1日3食必ず食べていた白米を、玄米に変更。一日を通して野菜+タンパク質中心。さらに玄米には16雑穀米をブレンド。

この変更により、血糖値の急上昇を抑え、内臓脂肪をためにくい土台を作った。

まずは白米に少しだけ雑穀を混ぜるところからでOK!

いきなり玄米100%は挫折の原因になるし、ほとんどの人は続かないので。

🚫 揚げ物・麺類は「回数制限」でOK。食物繊維で腸内環境を整える

野菜をまず食べて、そのあと主食・タンパク質という“先取り野菜”の順番も取り入れた。

野菜を先に摂る効果について論文をもとに解説している記事はこちら↓↓

💪 タンパク質は「焼く」より「茹でる」が鉄則(脂質を物理的にカット)

肉を小分けにして冷凍しとくと茹でる時に便利。

面倒くさいならコンビニやスーパーの「サラダチキン」でもOK!

「この弁当、本当に自分で作れるの?」「鶏むね肉はパサつかない?」

写真だけではわからない、鶏むね肉を驚くほど柔らかくする調理の秘訣や、1週間の詳細な献立、そして時短ギアのすべてをこちらの記事で公開しています。

**「40代の食生活を永久に変える仕組み」**を構築しましょう。

-

-

【40代ダイエット】男の弁当は「茹でて詰める」だけ!コンビニを卒業する高タンパク作り置き術

続きを見る

私が愛用しているマルチビタミンサプリを紹介した記事はこちら↓

-

-

40代からの筋トレは“栄養がすべて”|マルチビタミンの効果と肌・頭皮改善の実話

続きを見る

なぜこれらの変更が“老けない身体”につながるのか

毎日継続できる「土台づくり」として有効。

こうして、食事を「体の中を整えるインフラ」として見直したことで、筋トレ・有酸素運動・補助アイテムが“効く土壌”が整った。

栄養の土台を固めることが、すべての効果のスタートラインです。私が頭皮や肌の状態改善のために実際に愛用しているマルチビタミン&ミネラルについては、こちらで詳しく紹介しています。

内臓脂肪についてわかりやすい本をお探しの方はこちらの記事がおすすめ!

食事改革は「我慢」ではなく、「内臓脂肪による炎症を抑え、脳と身体のパフォーマンスを最大化する投資」だよ!

未来の自分のために少しだけでも変えてみて。

【次の行動へ】忙しい40代が実践すべき具体的な食事改革

食事を「体の中を整えるインフラ」として見直すことが、身体資本戦略の土台になります。

忙しい私たちでも無理なく継続できるよう、私が実践している**「週末1時間で完了する高タンパク弁当の作り置き術」**を、献立と時短ギアを含めて詳しく解説しています。

-

-

【40代ダイエット】男の弁当は「茹でて詰める」だけ!コンビニを卒業する高タンパク作り置き術

続きを見る

結論:白米・揚げ物・高糖質に頼る食事を、玄米・雑穀・低脂質高タンパク中心にするだけで、“内側から若さを守る土台”が完成する。

第3章:筋トレ ― ただ細くするではなく、「機能的&強く」する(ジムに行けない40代でもできる筋トレ)

「機能的&強く」の定義

私が目指すのは「動けて、若々しく、機能的で、歳をとっても折れない身体」です。「機能的」とは、単に重いものを持ち上げることではなく、「長時間のデスクワークでも姿勢が崩れないこと」や、「旅行先で階段を登っても息切れしないこと」など、生活の質の向上に役立つ強さを指します。

🏠 多忙でも大丈夫。自宅でできる筋トレ環境と効率的な器具

多忙な日々、ジムに毎回通う時間を捻出するのは難しい。そこで、私は自宅でやれる筋トレを選択。

使用しているグッズは次の通り

これだけでも、自重+負荷をかけた全身トレーニングが可能だ。

荷物が少ない分、日常に取り入れやすい。

もちろん、ジムに行ければ機械・マシン・フリーウエイトなどバリエーションも増えるが、自宅でも十分に効果を出せる。 自分一人でも続ける意志があれば、自宅でのトレーニングはおすすめできる。

私が現在も実際に使用している筋トレグッズ5選:40代小遣い制はコスパが命気になる方はこちらの記事をどうぞ。

-

-

40代の自宅筋トレに本当に必要な器具5選|初心者でも失敗しない最強セット

続きを見る

🧠 筋トレは最高の脳トレ。「頭が冴える」脳由来成長因子(BDNF)

筋トレは、筋肉だけではなく、実は脳内の成長因子“Brain-derived neurotrophic factor(BDNF)”を増やすという研究がある。

例えば、「抵抗運動(レジスタンストレーニング)はBDNFレベルを有意に増加させた」という研究 (システマティックレビュー) が報告されている。

つまり、筋トレは筋肉をつけるだけでなく頭を良くする可能性があるということだよ!

📉 筋力不足は「寿命」に関わる。筋肉量と死亡率の深い関係

筋肉量・筋力が低いと、全死亡・心血管死・がん死のリスクが上がるという報告が多数ある。例えば、筋肉質量指数(SMI)が低い成人は全死亡リスクが有意に高かったというメタ解析がある。

また、低筋力(筋肉量だけでなく、使える筋力)が死亡率と強く関連しているという報告も。

これらは「細マッチョ」を目指すことが、見た目のためだけではなく、寿命・健康寿命のためにも意味があるということを示しているよ!

筋トレへのモチベーションを高めたいならこちらの記事がおすすめ→40代からの「筋トレが最高のソリューションである」レビュー|やらない理由がなくなる一冊

炎症抑制・代謝改善への寄与

筋肉量が多く、筋トレ習慣がある人は、インスリン抵抗性・内臓脂肪・慢性炎症といった老化・疾患のリスク因子を改善しやすい。

運動が内臓脂肪を減らし、それによって慢性炎症が軽減されるというメカニズムの記載もある。

見た目の変化は半年後かもしれない。

しかし、BDNFや炎症抑制のメリットは始めた直後から静かに効いている**『身体の不労所得』**であることを忘れないでください!

🎯 PTが実践する自宅筋トレのルーティン公開

可変ダンベルは便利だけど、まずは自重から始めてみましょう。

本当に筋トレが習慣化するのか自重で試してみてから道具を買うのもあり!

とりあえず参考程度に私の筋トレの一部を紹介します。

だいたいこんな感じ。

ブルガリアンスクワット+ダンベルを使用し片足ずつ行うことで、歩行や片足立ちに必要な「体幹と股関節の安定性」を同時に鍛えられます。

これは将来の転倒予防にも直結する重要な視点なので若いうちに行えば行うほど良い。

この他にももっと種目は多いが、自宅でもこの程度の筋トレは出来るから時短になる。

筋トレ後は、プロテイン+グルタミン補給(後述)を必ず行う。

また、筋トレではないがHIIT(高強度インターバルトレーニング)を行い、筋肉への刺激を変化させるようにしている。

これはBDNF増加への刺激としても有効という研究もある。

この研究をわかりやすく解説した記事はこちら↓↓

🏢 より効率を求めるなら「ジム」。自宅トレとの使い分け戦略

もちろん、時間が取れるならジムに行った方がバリエーションが豊富で機材も揃っており、「マシン」「ケーブル」「フリーウエイト大重量」などが可能。

私自身は行ったことがないので一度は体験してみたい!

私はコミュ障だし人見知りだから行きたくても行けない。ただし、ジムに行けない・時間がない、コミュ障という人も、自宅だけでも十分にメリットを出せるということを伝えたい。

私が自宅トレーニングで愛用しているのは、場所を取らない可変式ダンベルとディップスバーです。継続性と省スペース性に優れたこの2つのギアについては、個別のレビュー記事をご覧ください。

結論:自宅トレでも十分。筋肉量と筋力を守ることで、見た目だけでなく“健康寿命”と“生きる質”を支える。

第4章: 週末は「整えの時間」。有酸素運動とサウナスーツで疲労をリセット

週末は比較的自由に時間が取れるため、有酸素運動を中心に「汗をかく」習慣を取り入れている。

特にこれからの季節、私のお気に入りは サウナスーツ を着てのウォーキング/ジョギング。

汗をかき、身体を温めることで代謝が上がり、内臓脂肪を燃やす効果も高められるという感覚がある。汗をかいたあとは、シャワーでスッキリ流し、軽くプロテインを飲んでクールダウン。

これを「週末のリセット」として位置づけているよ!

汗をたっぷりかいたあとの爽快感が、また月曜からの仕事・トレーニングのモチベーションにもつながってる。

週末の有酸素運動を最高の「整え」時間に変えてくれたのが、このサウナスーツです。洗濯のしやすさや耐久性など、40代男性が選ぶべきポイントをまとめました。

私が使用しているサウナスーツこれ!【見た目で選ぶ40代に!】smartyサウナスーツの洗濯・耐久性・着心地レビュー

結論:週末の汗と代謝ブーストで、週5日の筋トレ+食事管理の効果を維持しやすくする“体のリセット習慣”。

第5章:使用グッズ紹介

ここでは、私が実際に使っている筋トレ・サポートグッズをご紹介し、「なぜこれを選んだか」「どんな効果を実感したか」を整理します。

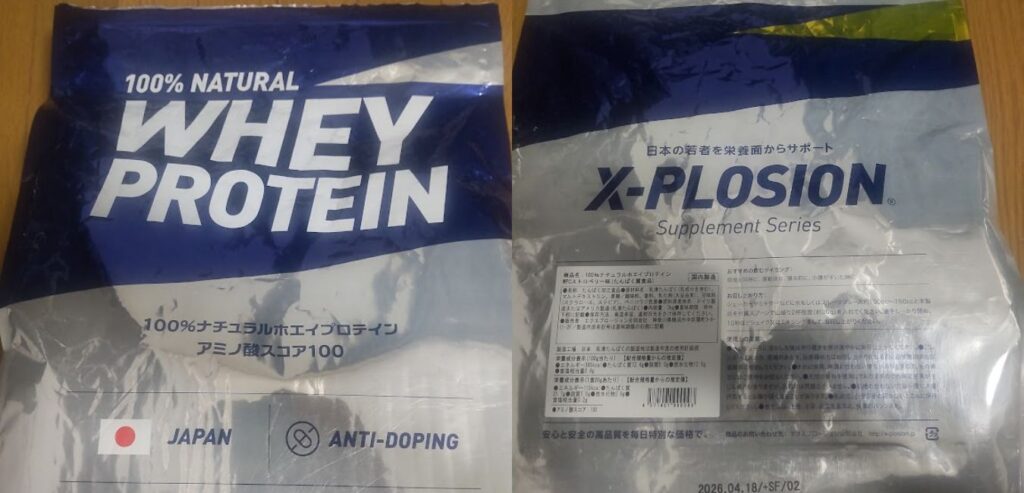

🥤 継続が命。40代のお小遣いでも続くプロテインの選び方

私は筋トレ後、必ずプロテインを飲んでいる。おすすめは エクスプロージョン(Explosion)。味が良く、コスパ最高、継続性が担保されている。 トレーニング直後のタンパク質摂取により、筋肉の修復・合成を助け、筋分解を防ぐ。

特にアラフォーになると筋肉の回復が若い頃より遅くなるため、質の高いプロテインを選ぶことが重要と実感している。そしてエクスプロージョンは安いのでお小遣い制の私にはとても助かる。

私がリピート購入しているエクスプロージョンについて詳しく知りたい方はこちらをどうぞ→【1㎏→2800円以下】プロテイン:エクスプロージョンは40代お小遣い制トレーニーの最強パートナーだった。

「なぜエクスプロージョンなのか?」味の種類が50種類以上、プロテイン1杯あたり60~70円程度、何より国産でコスパが最強だった。ザ◯スやマ◯プロなども試したけど一番安く一番継続出来たのがエクスプロージョン。

🛡️ 飲まないのは損。グルタミンは疲労と免疫を助ける縁の下の力持ち

筋トレ後+就寝前に、グルタミンも併用している。筋肉の分解抑制、免疫強化、消化管サポートなどの役割があり、実際に風邪をひきにくくなった気がする。

「筋肉を増やす」だけでなく、「壊れた部分を速やかに回復させる」ための栄養補助として取り入れている。

私が愛用しているグルタミンはこれ。1kgで3500円程度で買えて、1日1杯で約200日持つ。1袋で半年持ちこの値段で継続できるのはこの商品だけ!!

✨ 肌・頭皮の悩みも解決?マルチビタミンでインフラを整える

頭皮・肌・内臓を整える以前、頭皮湿疹(脂漏性湿疹)が再発した。それを機に、 ネイチャーメイドのマルチビタミン&ミネラル を毎日飲み始めた。

これは肌・頭皮・髪・臓器・血管に必要な微量栄養素をカバーするため。

わたしが愛用しているのはこれ。2000円程度で120日分のコスパの良さが決め手「外見(肌・頭皮)」と「内臓・代謝」を両方ケアするために、このサプリが安心材料となっています!

🔥 smartyサウナスーツなど、私が選んだ「質」重視のアイテム

有酸素+汗+リセットに特化 週末の有酸素運動時に用いるサウナスーツ は、単なる“汗をかくウェア”以上の役割を果たしている。

内臓脂肪を燃やし、代謝を上げ、身体内部に刺激を与えるためのツールとして活用している。

「週末のリセット時間を最大化するために。私が選んだサウナスーツはこちら →【見た目で選ぶ40代に!】smartyサウナスーツの洗濯・耐久性・着心地レビュー」

結論:正しい道具は“継続のハードル”を下げ、身体資本づくりを習慣化するための支えになる。

第6章:論文リンクとエビデンス紹介

🔬 【論文根拠】 内臓脂肪が引き起こす「静かな慢性炎症」とは?

「内臓脂肪はただの“腹回りの脂肪”ではない」という理解を深めるため、以下の論文を紹介します。

“Obese visceral fat tissue inflammation: from protective to detrimental?” :内臓脂肪が当初は栄養過剰を処理する保護的反応から、やがて組織損傷・炎症状態へ移行する可能性を示している。

この研究をわかりやすく解説した記事はこちら↓↓

“Relationship between inflammatory markers and visceral obesity in …”:腹部脂肪(Visceral Adipose Tissue, VAT)が全身的な炎症マーカーと有意に関連しており、「内臓脂肪=慢性炎症リスク」というメカニズムを提示。

この研究をわかりやすく解説した記事はこちら↓↓

“Effects of Aerobic-Resistance Training and Nutritional Intervention on …” 有酸素抵抗トレーニングと栄養介入が腹部肥満男性におけるアディポネクチン、インターロイキン-6、hs-CRP濃度に及ぼす影響 - ランダム化比較試験

この研究をわかりやすく解説した記事はこちら↓↓

これらを読むと、私が食事を変え、運動量を増やして“内臓脂肪を減らす”ことに注力した理由が明確になる。

体脂肪の量というより「脂肪がどこに、どのように溜まるか」が重要。

特に40代以降、加齢とともに内臓脂肪が増えやすいという報告もあるよ!

🧬 【エビデンス】 低い筋肉量・筋力が「寿命」に与える影響

筋肉を増やすこと、筋力を維持することがなぜ寿命や健康寿命に結びつくのか、以下の論文が示しているよ!

“Low skeletal muscle mass index and all-cause mortality risk in adults” :16件の前向きコホート研究を対象としたメタ解析で、筋肉量指数(SMI)が低い成人は全死亡リスクが有意に高かった(RR約1.57)という結果。

この研究をわかりやすく解説した記事はこちら↓↓

“Muscle matters: Prognostic implications of malnutrition and muscle health parameters in patients with cancer. A secondary analysis of a randomised trial” :筋肉の重要性:がん患者における栄養失調と筋肉の健康パラメータの予後予測への影響。ランダム化比較試験の二次解析

この研究をわかりやすく解説した記事はこちら↓↓

“ Associations of muscle mass, strength, and quality with all-cause mortality in China…” :中国における筋肉量、筋力、筋肉質と全死亡率の関連性:人口ベースコホート研究

この研究をわかりやすく解説した記事はこちら↓↓

このエビデンスを受け、私は「細マッチョ」という言葉が単なる見た目の話ではなく、「機能的な筋肉を持つこと=健康を保つこと」だと捉え直した。

まだまだ細マッチョには程遠いが、時間をかけて目指していくよ!

🧠 筋トレで「頭が冴える」?脳由来神経栄養因子(BDNF)との関連

筋トレが身体だけでなく脳にも作用する、という研究も興味深い内容です。

“Effects of Strength Training on BDNF in Healthy Young Adults” :健康な若年成人における筋力トレーニングによるBDNFへの影響。

この研究をわかりやすく解説した記事はこちら↓↓

“Resistance Training Combined With Cognitive Training Increases …” :抵抗運動+認知課題を併用したプログラムで、BDNFも認知機能も改善したという研究。 PubMed

この研究をわかりやすく解説した記事はこちら↓↓

つまり、筋トレ=“筋肉を大きく/強くする”だけでなく、“頭が冴える”とか“認知機能を守る”という視点も加わる。

40代として、身体も脳も劣化させたくない私にとって、この点は大きなモチベーション!

特に頭が良くなりたいと思っていた私には運動しかなかったよね。

結論:内臓脂肪の蓄積も筋肉量の低下も医学的リスク — “若さ”を守るためには、科学的根拠に基づいた選択が必要。

第7章:変化を振り返る ― 実践から得た気づき&結果

🥇 Before/After 取り組み開始から1年で得られた具体的な変化

38歳でD判定を受けたあの日から、私は食事・運動・補助栄養の3本柱で体づくりを本格化。

アラフォーになってから習慣を維持し、今では以下のような変化を実感している。

今後は脂肪をつけずに、筋肉を太く大きく育てていきたい!

🔋 疲れにくくなった。体幹と持久力の向上で得られた感覚的な変化

- “持続可能性”が鍵:極端な食事制限・過度なトレーニングではなく、「毎日続けられる習慣」に落とし込むこと。

- “選択と集中”:白米・揚げ物・飲酒をゼロにするのではなく、「減らす/質を上げる/量をコントロールする」こと。

- “土台整備”:食事・栄養補助を整えてこそ、筋トレ・有酸素運動の効果が最大化されると感じた。

- “見た目=機能”:「細マッチョ」=見た目良しではなく、「機能的に動けて若々しい」=本当に価値がある。

- “内面からの若さ”:肌や頭皮・臓器・代謝を整えることが、外見・動き・気持ちに影響する。

特に食事は若いときの食生活ではダメなんだと気付かされました。

若くないことを自覚し、それでも若くありたいともがき足掻くのがかっこいいと思う。

結論:食事・運動・補助を地道に続けることで、「D判定 → A判定」「70kg → 65kg」「見た目も調子も若返った」実感が得られた。

第8章:「身体資本がもたらす『人生の複利効果』:投資すべき3つのリターン(健康・社会性・経済性)」

アラフォーや40代で体づくりを始めることは、20代・30代の“修正”ではありません。それは、今後の人生を支える**「資産作り」であり、投資した努力が年々大きな成果となって返ってくる「人生の複利効果」**を生み出す戦略です。

私がこの1年間の実践で実感した、身体資本がもたらす具体的な3つのリターンについて解説します。

リターン1:最大の土台 — 健康資本の「最大化」と「リスクヘッジ」

まず、最も重要なリターンは「老けない身体」と「長く活動できる人生」という、健康資本の最大化です。

ホント健康で身体に異常がないからこそやりたいことができる。不摂生でいつまでも健康でいられるのは一握り。

リターン2:競争力を高める — 社会性資本(信頼・清潔感)の獲得

見た目や身体の状態は、無意識のうちに他者へ影響を与えています。身体資本への投資は、あなたの社会的な競争力を大きく高めます。

筋トレを少しだけでも継続する、朝活を1時間だけ継続する。これらを続けたおかげで周りの人が避けるようなプロジェクトにも挑戦するメンタルも鍛えられたよ!

リターン3:未来を掴む — 経済資本(生産性)の向上

身体資本は、目には見えにくい形で、あなたの稼ぐ力(経済資本)に直結します。

以前は本業だけで疲れていたど、今は朝活と帰宅してからも1時間ほどスキル磨きの時間が取れている。きっと将来収入が上がると信じて!

結論:年齢を言い訳にせず、少しの意識と行動を変えれば、“40代からの若さ”は取り戻せる — 今がそのスタートライン。

第9章:まとめと実践プラン — あなたの『身体資本投資』3段階戦略

「変われる」というメッセージを受け取ったあなたは、今日から一歩を踏み出せます。大切なのは「継続性」と「難易度の調整」です。

ここでは、あなたの現在の忙しさや意欲に応じて選べる、3つの実践レベルを提案します。

まずは、無理なくクリアできるレベルから始めてみましょう。

| レベル | 難易度・目標 | 実践プランの概要 | 達成できるリターン |

| レベル1 | 入門編: まずは現状維持と炎症のストップを目指す。多忙で時間が取れない方向けの最低限の投資。 | * 食事: 白米の量を減らし、一口目は必ず野菜から食べる「野菜ファースト」を徹底。 夜の飲酒を週に1〜2回に抑える。 * サプリ: マルチビタミン&ミネラルを毎日摂取。 | 疲労感の軽減、内臓脂肪の増加ストップ、栄養バランスの改善。 |

| レベル2 | 効率化編: 明確な変化と機能性の向上を目指す。週に数回、自宅で時間を確保できる方向けの中程度の投資。 | * 食事: レベル1に加え、昼食を自作弁当(高タンパク・低糖質)へ移行。 * 筋トレ: 自宅での抵抗運動(ダンベル、自重など)を週2〜3回、30分実施。 運動後はプロテインで回復を促進。 | 見た目の変化開始、筋力・持久力の向上、仕事中の集中力アップ。 |

| レベル3 | 最大化編: 積極的なボディメイクと健康寿命の最大化を目指す。私の実践プランをモデルとした最大限の投資。 | * 食事: レベル2に加え、揚げ物・麺類は極力控える。 * 筋トレ: 抵抗運動を週4〜5回実施。 * 有酸素: サウナスーツを用いた週末の有酸素運動を定期化。 | 理想の体型に近づく、圧倒的な活力、BDNF最大化による高い生産性。 |

読者へのメッセージ:行動こそが最大の資産

レベルに関わらず、重要なのは「小さな行動」を始めることです。

「もう遅い」と思う時点で、あなたは**「身体資本」への投資チャンス**を逃しています。私自身がそうだったように、40代から始めた体づくりは、これからの人生の質を劇的に向上させる最高の自己投資です。

小さな行動が、半年後、1年後、そして10年後の大きな差になります。今日からあなたの「身体資本戦略」をスタートさせましょう。

この中で1つでも実践できるといいね。出来ない理由を見つけるより、「どうしたら出来るのか」を考えることが大事!

🏃 40代からの「身体資本」構築アクションリスト

いますぐ行動を変えるために、まずはこの3つから始めてください。

こちらもCHECK

-

-

【40代ダイエット】男の弁当は「茹でて詰める」だけ!コンビニを卒業する高タンパク作り置き術

続きを見る

アラフォーの私が実践している「1週間プラン」

結論:「身体資本」は大きな目標ではなく、小さな習慣の積み重ね — 今日の一歩が、数年後のあなたの体と人生を決める。

💰 身体資本への投資:愛用グッズ総まとめ

本記事で紹介した「炎症を抑え、機能的な身体を作る」ために不可欠なアイテムを、あらためてリストアップします。気になるアイテムをクリックして、詳細をご確認ください。